記者アーカイブ

なかなか治らない下痢 過敏性腸症候群にも漢方薬が役立つ

薬を服用しているのになかなか下痢が止まらない、急に腹痛が襲ってくるので外出するのも不安になる――そんな悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。慢性的な下痢の主要…

【便秘に効く漢方薬とは?】便秘の種類や服用時の注意点も紹介

便が何日も出ない、お腹の張りが続く、排便時に痛みが出る――。多くの人が悩んでいる「便秘」。しかし、誤った市販薬の使用によって、便秘を悪化させてしまう人は少なくあ…

Vol.3 “身体に優しい”漢方・生薬製剤の“不都合な真実” |漢方薬の歴史と未来

「天然由来の物だから」「昔から使われているから」、漢方は身体に優しい――そんなイメージをいまだにお持ちの方は、さすがにもう多くはないと思います。トリカブトなど、…

<第71回日本東洋医学会学術総会 市民公開講座レポート>漢方薬によるかぜ対策ならびに新型コロナウイルスへの漢方薬の効果の可能性

2021年8月13~15日、第71回東洋医学会学術総会が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、オンラインで開催されました。最終日に行われた市民公開講座「東洋医学…

<新型コロナウイルス感染症と漢方薬>新型コロナ後遺症治療は改善の実感がポイント

新型コロナウイルス感染症の流行は2021年11月、日本国内の感染者数が大きく減少し、ひとつの転換期を迎えています。現在は、新型コロナウイルス感染者数は減っているもの…

後編:月経痛の強さ・経血量が目安に 月経に潜む「未病」には漢方薬と養生を

月経の量や痛みは個人差が大きく、「これくらいは自分にとって普通」だと思ってしまいがちです。また、年齢を重ねるごとに、月経に限らず多少不調があるのが当たり前の状…

【連載】Vol.3 生姜|くらしと生薬

日本のくらしに古くから根づいている生薬。たとえば、ショウガやニンジンなど、私たちの身近にあるような植物も、生薬として用いられています。

前編:月経痛・過多月経…未病の本質を見極め漢方でアプローチ

女性のライフサイクルと切っても切れない「月経」。しかし、「月経とうまく付き合っていく」ことを優先するあまり、違和感を対症療法で乗り切り続けてしまっている人も多…

<漢方にまつわる気になる本を紹介> 『西洋医学の名医が教える 新型コロナと速効!漢方』青春新書[著]井齋偉矢

新型コロナ感染症の感染拡大から、はや2年が経とうとしています。令和3年12月5日現在、日本国内では172万人余りの人が感染、約18,350人もの人が新型コロナウイルス感染症…

Vol.2「日本漢方」の成り立ち ~中国の古典的医学から日本の伝統医学へ、そして……~|漢方薬の歴史と未来

漢方は中国の医学ではありません、日本独自の医学です。このサイトにお越しになっている皆さんには、ひょっとしたらもうおなじみの言い回しかもしれません。

マスクによる肌荒れと漢方治療 症状の背景にあるものが治療のカギ

木枯らしが吹き、寒さも厳しくなってきました。気温が低くなってくると気になるのは肌の乾燥です。ここ数年、マスクが手放せない生活が続いています。それに伴ってマスク…

十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)

十味敗毒湯はおでき、にきび、皮膚炎、湿疹、じんましん、水虫など、さまざまな急性の皮膚炎に使われる漢方薬です。

柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)

柴胡桂枝湯は、小柴胡湯と桂枝湯を合わせた処方で、応用範囲がたいへん広い漢方薬として知られています。

めまい経験者のめまい専門医・新井基洋先生に聞く Vol.3 吐き気、うつ、難聴……めまいとともに起こる症状と漢方薬

めまいの症状を抱えている人の数は日本人の2割超。5人に1人以上が、めまいのつらさに悩んでいます。「めまいのつらいところは、めまいそのものだけでなく、頭痛や吐き気、…

Vol.1 「漢方」とは何か~漢方とその周辺との向き合い方~|漢方薬の歴史と未来

漢方とは何でしょうか このサイトをご覧の皆さんにとっては「いまさら何を」と思われる書き出しかもしれません。ですが、あえて、改めて、漢方とはどういう存在かという…

<コロナ禍のストレス対策 編集後記> 気付いていないストレスに向き合うことも大切なセルフケア

新型コロナウイルス感染症の流行の長期化で、自粛生活も長く続いています。思うように外出ができないことや、在宅勤務などによる生活の大きな変化によって、気が付かない…

めまい経験者のめまい専門医・新井基洋先生に聞く Vol.2 コロナ禍で増加?ストレス性めまいの改善法

長引くコロナ禍は、私たちの生活にさまざまな社会的、経済的影響を与えています。中には、そうした影響がストレスとなり、健康に思わぬ問題を抱えてしまうケースもありま…

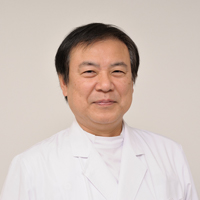

千葉大学医学部附属病院和漢診療科 並木隆雄科長

和漢診療科は、千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座の診療部門として、2005年10月に開設されました。現代医療に、東洋のものの見方や治療法を加えた、新しい時代の治…